不感湯とは何なのか?

不感湯の効果的な入浴方法とは?

不感湯は脳にどのような影響をもたらす?

そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。

このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として働いてきた視点から、日常の様々なことを脳科学で解き明かし解説していきます。

基本的な知識についてはネット検索すれば数多く見つかると思いますので、ここでは自分の実際の経験をもとになるべく簡単な言葉で説明していきます。

この記事を読んでわかることはコレ!

不感湯を脳科学で説き明かします。

不感湯と脳科学のはじめかた

不感湯の脳科学

- 不感湯の適温は34〜36℃(個人差あり)。炭酸泉なら33℃前後でも“冷たく感じにくい”ため長く浸かりやすい。

- 刺激の少ない“中庸(ちゅうよう)の浴”で、自律神経(HRV)や心拍が落ち着き、副交感優位に着地しやすい。

- サウナ→水風呂→不感湯→外気浴が基本。不感湯5〜10分で交感のピークから安全にクールダウン。

- 睡眠改善は温浴が主役(40〜42℃・約10分・就寝90分前)。不感湯は“鎮静の仕上げ”として併用。

- 仕事前・運転前は“不感湯長め”が正解。冷水は短く、穏やかに集中力を戻す。

- 長湯・脱水に注意。ふらつきや立ちくらみが出たら即終了。水分・電解質をこまめに補給する。

現代の日本では第3次サウナブームによって多くの施設がにぎわっています。

“サウナブームの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。

-

参考【サウナの脳科学】なぜ今サウナは人気なのか?サウナブームを脳科学で探る

なぜ今サウナはこれほどまでに人気でブームを巻き起こしているのでしょうか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20 ...

続きを見る

サウナの醍醐味(だいごみ)は何と言っても、サウナトランス=「サウナでととのう」でしょう。

温かいサウナと冷たい水風呂、休息タイムを繰り返す温冷交代浴では徐々に体の感覚が鋭敏になってトランスしたような状態になっていきます。

トランス状態になると、頭からつま先までがジーンとしびれてきてディープリラックスの状態になり、得も言われぬ多幸感が訪れます。

これがいわゆるサウナトランスであり、そして「サウナでととのう」の状態です。

”サウナでととのうの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。

-

参考【サウナ好き必見】「サウナでととのう」の意味、方法、効果を脳科学で探る

「サウナでととのう」とは脳科学的にどのような意味や方法や効果があるのでしょうか?? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医 ...

続きを見る

サウナ文化が成熟するにつれ、「ととのい」の仕上げ方が問われています。

不感湯は熱くも冷たくも感じにくい“感じない温度帯”で体を静かに整えるメソッドです。

本記事では、不感湯の定義・適温・効果から、自律神経(HRV)・血圧・睡眠への影響、サウナとの最適な順番と時間配分、さらに炭酸泉や高齢者でも使いやすい応用まで、神経外科医の視点で分かりやすく解説します。

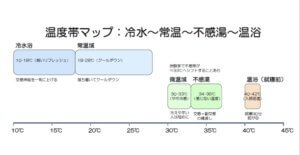

不感湯とは?適温は何度か—定義・生理学・感じない理由

不感湯は、入った瞬間に“熱くも冷たくも感じにくい”水温帯のこと。

多くの入浴生理では約34〜36℃前後が目安とされます(施設や個人差で±1〜2℃のブレあり)。

この帯域では、皮膚の温度受容器(TRPチャネル群:冷感のTRPM8、温感のTRPV3/4 など)からの「暑い/寒い」信号が最小化され、視床下部の体温調節中枢も大きく動きません。

結果として、心拍・血圧の変動が小さく、負荷の少ない“中庸(ちゅうよう)の浴”になります。

不感湯の体感目安は、入った瞬間に“驚き”がない/呼吸が楽に深くなる/徐々に筋のこわばりが抜ける/数分で「戻りたくない心地よさ」に気づくことにあります。

一方で、炭酸泉の場合は、皮膚血管拡張が強く起きるため、33℃前後でも“冷たく感じにくい”ことが多いことにあります(実効的に不感帯がやや下方へシフト)。

ここでポイントなのは、不感湯は“刺激を減らすこと”が目的ではありません。

温冷ストレスの過不足を整え、神経系の揺れを収束させる“クールダウンの設計”だと捉えると理解が早いです。

不感湯の効果は?—自律神経(HRV)・血圧・脳の内受容感覚

自律神経(HRV)が示す「静かな副交感優位」

不感〜恒温域(およそ34〜35℃)でのhead-out immersion(頭部を出して肩まで浸かる)は、心拍数の緩徐な低下、自律神経(HRV)の高周波(HF)成分上昇、低周波(LF)/高周波(HF)の低下といった副交感神経優位の変化をもたらしやすいことが、運動生理・入浴生理の双方で示されています。

静水圧と浮力が静脈還流を助け、血圧は大きく動かさずに拍出の効率を高める方向に働きます。

高齢者や循環器リスクのある方にとっても、急激な交感反射を起こしにくいのが利点です。

「内受容感覚(インターセプション)」を鎮める

人は皮膚や内臓からの信号を“脳内の予測モデル”で解釈します。

サウナ・冷水浴の直後は、体内の信号(熱・冷・心拍・呼吸)が強く、島皮質や前帯状皮質が活発に働きます。

ここで不感湯で5〜10分“中立域”を作ると、誤差信号(予測と現実のズレ)が小さくなり、情動の揺れや呼吸の浅さが収束。

「気持ちよさの余韻を保ったまま落ち着く」状態をつくりやすくなります。

結果として、その後の認知作業・運転・会話など日常パフォーマンスへの橋渡しがスムーズになります。

サウナと不感湯の最適な順番—温冷交代浴の“仕上げ”レシピ

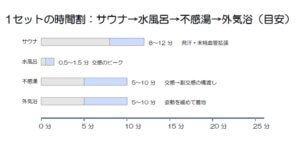

基本ルーティン(所要20〜35分)

サウナ 8〜12分:心拍・皮膚血流・発汗を上げる。

水風呂 30〜90秒:体表急冷で交感神経の鋭いピーク。

不感湯 5〜10分(34〜36℃):交感→副交感へ移行させる橋渡し。呼吸を意識して長く吐く(4-6法など)。

外気浴 5〜10分:姿勢をゆるめ、“眠気”が出すぎたら早めに切り上げる。

※…夜に睡眠を改善したい日は、就寝の90分前に40〜42℃で約10分の温浴を別枠で入れ、当該セッションでは不感湯を短めに調整するのがコツ。

目的別アレンジ

仕事前・運転前:水風呂は短く(30–45秒)、不感湯は長め(8–10分)。シャキッとしつつ穏やかに着地。

運動後の回復:冷水が苦手なら恒温(≈34–35℃)浸水のみで10–15分。HRV回復を狙いつつ、筋の張りも落ちる。

高齢者・循環器リスク:不感湯中心の構成にして、サウナと水風呂は短め/控えめ。血圧変動を避ける。

炭酸泉がある施設:33–34℃の炭酸泉で“不感帯シフト”を活用。冷たく感じにくいので長めに入りやすい。

よくある失敗と対処

「長湯でのぼせた」:不感湯は気持ちよくて長居しがち。20分超はふらつき・脱水リスク増。5–15分を目安。

「眠くなりすぎた」:外気浴を短く、水分・電解質を挟む。就寝直前は温浴(40〜42℃)で入眠を設計。

「冷え戻り」:不感湯のあと軽いタオルドライ→保温。冷えやすい人は外気浴を省略してもよい。

睡眠・日中パフォーマンスを高める不感湯の使い分け—脳と体の“日内設計”

夜:入眠設計と不感湯

入眠を促す王道は、就寝90分前の温浴(40〜42℃、約10分)。皮膚温を上げて深部体温を下げる準備をつくり、入眠潜時を短縮します。

不感湯は**「静かに脳を落ち着かせる」役割。サウナ→不感湯→外気浴の流れで覚醒を鎮め**、温浴のセットと組み合わせると、寝つきと中途覚醒の両方をケアしやすくなります。

朝・日中:集中力の“余白”づくり

午前帯は短時間の不感湯(5〜8分)で、交感過多の立ち上がりをスムーズに。

脈拍・呼吸をログに残すと、自分の“整いやすい時間”が見えてきます。

会議・術前カンファレンス前に1サイクル短縮版(サウナ短+不感湯長)を挟むのも手。

医療・安全の視点

血圧・脈拍の過度な振れを避けたい対象(高齢者/心疾患既往/自律神経不安定)では、不感湯の穏やかな循環変化が有利。

下肢浮腫が目立つ人は、浮力・静水圧の効果で下肢静脈還流が改善し、だるさ軽減が期待できる。

呼吸器が弱い人は、長湯と高湿でのだるさに要注意。短め×複数回に分割する。

みなさんもぜひ不感湯を有効活用して快適な温浴時間を楽しんでください。

“不感湯の脳科学”のまとめ

不感湯を脳科学で説き明かしてみました。

今回のまとめ

- 不感湯の適温は34〜36℃(個人差あり)。炭酸泉なら33℃前後でも“冷たく感じにくい”ため長く浸かりやすい。

- 刺激の少ない“中庸(ちゅうよう)の浴”で、自律神経(HRV)や心拍が落ち着き、副交感優位に着地しやすい。

- サウナ→水風呂→不感湯→外気浴が基本。不感湯5〜10分で交感のピークから安全にクールダウン。

- 睡眠改善は温浴が主役(40〜42℃・約10分・就寝90分前)。不感湯は“鎮静の仕上げ”として併用。

- 仕事前・運転前は“不感湯長め”が正解。冷水は短く、穏やかに集中力を戻す。

- 長湯・脱水に注意。ふらつきや立ちくらみが出たら即終了。水分・電解質をこまめに補給する。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

今後も長年勤めてきた脳神経外科医の視点からあなたのまわのありふれた日常を脳科学で探り皆さんに情報を提供していきます。

最後にポチっとよろしくお願いします。